黃河萬里,奔流激蕩,千百年來,滋養中華文明、養育中華兒女。黃河安瀾、海晏河清是中華民族的千年期盼,也是習近平總書記長久的牽掛。

2021年10月20日至22日,習近平總書記視察黃河入海口,并在濟南主持召開深入推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會。他強調,要確保“十四五”時期黃河流域生態保護和高質量發展取得明顯成效,為黃河永遠造福中華民族而不懈奮斗,并要求山東“在推動黃河流域生態保護和高質量發展上走在前”。

不負深情厚望,胸懷“國之大者”。在母親河走向幸福河的新征程中,山東奮力書寫新時代的“黃河故事”。

一以貫之的長久牽掛,重要節點的關鍵領航

——山東錨定讓黃河成為幸福河的宏偉藍圖,久久為功、層層推進

“今天來到這里,黃河上中下游就都走到了,我心里也踏實了。”2021年10月,習近平總書記在黃河入海口等地視察,實地了解黃河流域生態保護和高質量發展情況,強調“扎實推進黃河大保護,確保黃河安瀾,是治國理政的大事”。

黃河,在習近平總書記心中的分量很重。

從中游鄭州到下游濟南,再到上游蘭州;從“黃河流域生態保護和高質量發展座談會”到“深入推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會”,再到“全面推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會”。

進入新時代,著眼千秋大計,習近平總書記謀深慮遠,親自主持召開三場專題座談會,足跡遍及大河上下九省區,在巴顏喀拉山脈與黃河三角洲之間勾勒出“讓黃河成為幸福河”的宏偉畫卷。

這是一以貫之的長久牽掛。

對于山東,總書記始終寄予殷切厚望。一個個重要節點,一次次關鍵領航。

2020年,要求“發揮山東半島城市群龍頭作用,推動沿黃地區中心城市及城市群高質量發展”;

2021年,強調“在推動黃河流域生態保護和高質量發展上走在前”;

2024年,明確“繼續在推動黃河流域生態保護和高質量發展上走在前”……

這是穩扎穩打的行進。

與黃河重大國家戰略縱深推進同頻共振,省委、省政府立足當前、謀劃長遠,統籌自身發展與區域協同,堅持久久為功,舉措層層推進。

頂格研究重大事項——多次召開省推進黃河流域生態保護和高質量發展領導小組會議,動態更新工作要點、政策措施、重點項目清單等。

以系統思維完善法律法規體系——認真落實黃河保護法,制定《山東省黃河保護條例》《山東省黃河三角洲生態保護條例》,修訂《山東省黃河河道管理條例》《山東省黃河防汛條例》等。

全面推動重點任務落實落地——在生態環境保護、黃河長久安瀾、重大項目建設等方面聚力突破,從黃三角鹽堿地變身“新糧倉”到山東“種草人”以黃菖蒲種植技術助力寧夏、內蒙古等地生態修復,從傳統產業綠色蝶變到新興產業聚鏈成群,從攜手爭創魯豫國家區域科技創新中心到“一帶一路”陸海聯動新通道建設,山東扛牢“龍頭”擔當,努力推動黃河重大國家戰略不斷走深走實。

地處黃河下游,工作力爭上游。

如今,山東以占全國1%的水資源保障全國8%的糧食產量,黃河干流水質連續9年穩定在Ⅱ類,濟南新舊動能轉換起步區崛起為區域高質量發展重要增長極,流域內綠水青山的底色更加鮮明,金山銀山的成色愈發彰顯。

樹牢一盤棋意識,沿黃“朋友圈”同頻共振聯動發展

——山東將“出海口”搬到沿黃企業“家門口”,謀劃實施一批高質量合作項目

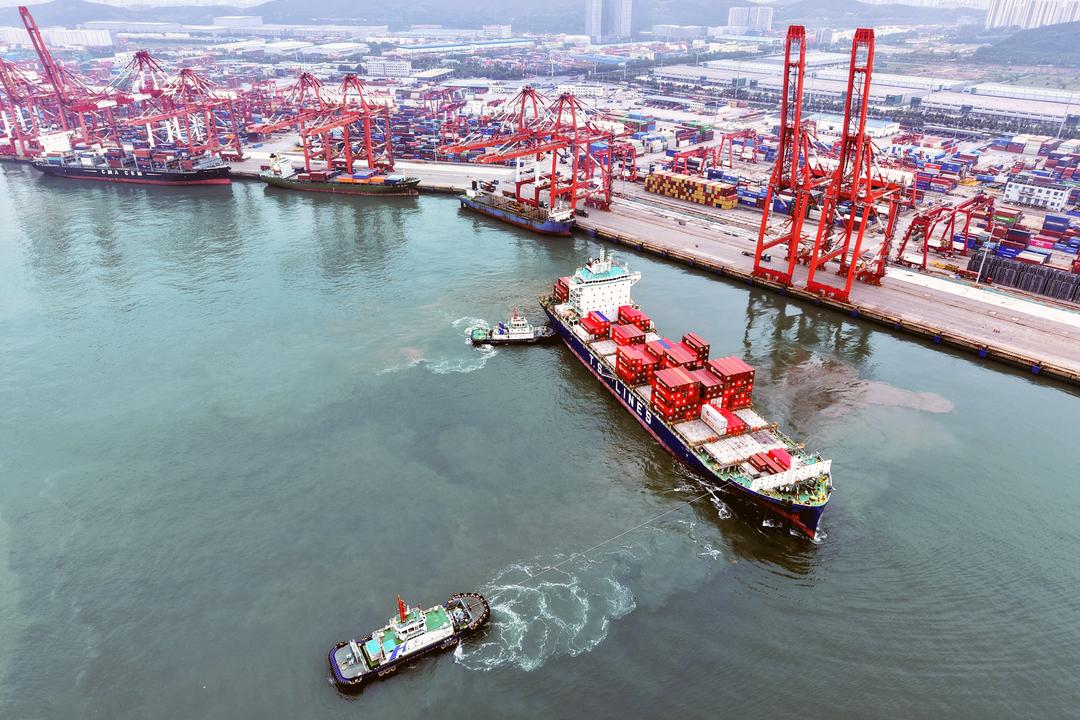

前不久,一列裝有太陽能光伏貨物的海鐵聯運班列從山西中鼎物流園鳴笛啟程,直奔山東港口青島港,發往海外市場。

這抹躍動的“鋼鐵風景線”,不僅承載著光伏產業的出海期待,更見證著沿黃地區物流網絡的加速蝶變。

“運輸時間從過去平均48小時縮短至不足22個小時,‘當日到達’的高效率,讓企業能提前鎖定艙位和運價,為拓展國內國際市場贏得了先手棋。”山東港口陸海國際部物流集團山西辦事處主任焦彬說。

將“出海口”搬到企業“家門口”,山東加速推進沿黃省區內陸港建設,構建“立足山東、覆蓋沿黃、輻射全國”的內陸港集群,放大國際物流大通道的聯動效應。

“目前已布局54個內陸港,開通100余條海鐵聯運班列。”省發展改革委二級巡視員王海明說,沿黃省區越來越多的新能源汽車、光伏面板、數控機床、電子產品等,通過一條條高效通道走向全球。

當黃河流域的發展脈搏同頻共振,區域協作的命題便愈發緊迫:如何讓這條“黃金通道”釋放更大效能?

答案,在于“把握好全局和局部關系,增強一盤棋意識”的發展智慧里。

黃河貫穿東西,合作勢在必行。

以基礎設施互聯互通打破空間阻隔,以產業協調聯動激活資源潛能,以行政審批服務優化營商環境,立足國家發展全局,山東主動與沿黃省區攜手,在多維度協作中繪就東西雙向互濟、陸海內外聯動的高水平開放新圖景。

若將視野聚焦沿黃省區中的“近鄰”組合,山東與河南的產業協同實踐更具樣本意義。

魯豫地緣相近、產業相融,尤其在莘縣與范縣的化工領域,合作早已根脈相連。

作為產業鏈上游的莘縣華祥鹽化公司,生產的氯氣、燒堿等基礎化工原料,多年來持續為河南范縣濮王化工產業園的8家企業穩定供應。

然而,即便如此緊密的產業聯系,也曾面臨現實挑戰——省際行政邊界的存在,企業間存在“內卷式”競爭,甚至引發對要素資源的惡性爭奪。

零和競爭的困局,如何破解?

“行政邊界不是發展邊界。”莘縣古云鎮黨委書記吳文國的話擲地有聲。

古云鎮與河南范縣王樓鎮、濮陽縣柳屯鎮率先破題,推出化工人才共享機制:通過黨委、政府統籌協調產業鏈上下游企業人才資源,讓技術人才突破地域限制、跨區域復用,為產業協同注入智力動能。

不止于人才共享,三地更著眼做大做強產業鏈條,以“一區多園”模式整合分布在三地的化工園區資源,打造原料互供、設施共享的魯豫省際高端化工產業合作區,讓“1+1+1>3”的協同效應加速顯現。

從“物理相鄰”到“化學融合”,魯豫兩省進一步明確合作路徑——

將東明縣與濮陽縣、莘縣與范縣、陽谷縣與臺前縣、曹縣與蘭考縣,以及聊城市高鐵新區與濮陽市城鄉一體化示范區等作為合作結對,共同謀劃實施一批新合作項目,“小切口”精準落子帶動毗鄰地區產業互補、服務共享等全方位合作。

生態優先,繪就人與自然和諧共生美好圖景

——越來越多的省份加入“護河聯盟”,越來越多的候鳥選擇這里作為“溫暖驛站”

2.5億元!這是4年來山東向河南兌現的生態補償金,背后是一場打破地域藩籬的“生態對賭”,更是一曲跨省域共護母親河的協奏強音。

時間回溯至2021年4月,一份具有開創意義的協議在魯豫兩省間簽署,正式建立起黃河流域首個橫向生態保護補償機制。協議明確以黃河干流劉莊國控斷面水質監測結果為“硬杠杠”,通過水質基本補償與水質變化補償雙軌并行,將上下游生態責任牢牢綁定。

黃河流域大保護大治理是一項重大系統工程,非朝夕之功可竟,更非一域之力可成。

“水體流動不居,上游護水、下游受益,上游治污、下游減負,這是上下游的雙贏賬。”省生態環境廳廳長侯翠榮說。如今,這場“對賭”經驗已在省內133個縣(市、區)全面開花,山東率先在全國實現省內縣際流域橫向生態補償全覆蓋、全兌付。

更有意味的是,今年9月,豫晉陜也“賭”上了,三省簽署《黃河流域(豫晉陜段)橫向生態保護補償協議》,至此,黃河干流的橫向生態保護補償機制全域貫通。

從魯豫“對賭”到沿黃省區“共舞”,這片承載著華夏文明的母親河,正因這場“生態試驗田”的探索,連綴成一個休戚與共的“生態共同體”。

生態脆弱始終是黃河流域繞不開的挑戰。“要把保護黃河口濕地作為一項崇高事業”“提高河口三角洲生物多樣性”……句句囑托,重若千鈞。

越來越多的省份加入“護河聯盟”的同時,越來越多的候鳥選擇這里作為“溫暖驛站”。

在黃河三角洲,一場與時間的賽跑悄然展開:為濕地“松綁”,300口油井全部退出;為濕地“除癬”,13萬畝互花米草被精準清除;為濕地“輸血”,年均2億立方米生態補水持續注入。

如今,黃河三角洲淡水沼澤濕地穩穩守住30萬畝“生命疆域”,昔日白茫茫的光板地、泛著鹽花的荒灘,蛻變為萬鳥翔集的國際機場。去年7月,東營黃河口候鳥棲息地捧回“世界遺產”金字招牌,成為全球濕地保護的中國樣本。

自三角洲溯流而上628公里,黃河山東段的1269個管控單元,與全省生態環境分區體系織成一張精密的“綠色網絡”。

在發展中保護,在保護中發展。從頂層設計到基層實踐,山東用行動作答:

連續4年實施黃河流域生態環境保護“十大行動”,接續8年開展“綠盾”自然保護地強化監督,一個問題接著一個問題解決,一項任務接著一項任務推進,流域內國控斷面優良水體比例連續4年保持90%以上,母親河正以更清澈的姿態,滋養著萬里沃野。

久久為功,守護黃河安瀾幸福長流

——“灘區人在家門口致富”的故事傳向世界,現代水網讓群眾安居更有保障

翰林苑新村,東明縣沙窩鎮3號村臺。每天吃過早飯,村民楊美玲便來到村里的致富車間,“每個月3000多元的收入,很知足”。

去年以來,經她手制作的服裝遠銷美國、加拿大等國際市場,將“灘區人在家門口致富”的故事傳得更遠。

2021年,山東把讓灘區人不再與洪水爭命的承諾夯進泥土,60萬名群眾徹底告別水患,圓了祖祖輩輩的安居夢。

“搬得出”只是序章,灘區人從“挪窮窩”到“扎富根”,缺的是能孕育幸福生活的種子。

為了讓遷建群眾“安居更樂業”,山東按照“宜農則農、宜工則工、宜旅則旅”的發展路徑,培育特色產業、打造地域品牌。

如今,鄄城縣六合新村的羊毛地毯加工、高青縣木李鎮的富硒果蔬種植、東營市墾利區楊廟社區的黃河文旅項目等,成了群眾致富的“新主角”。

九曲黃河萬里沙。過去的黃河“體弱多病”,“三年兩決口、百年一改道”,習近平總書記曾形容黃河水患“像一把利劍懸在頭上”。

“幸福河”應是“安瀾之河”。作為黃河流域重要蓄滯洪區,東平湖是山東乃至全流域的防汛要隘。但因北排能力薄弱、南排通道不暢,金山壩以西2.93萬名群眾長期面臨洪水威脅。

根治歷史頑疾,統籌破解防洪、蓄洪、分洪難題,東平湖老湖區洪水相機南排與京杭運河濟寧至東平段航道“三改二”工程提上省委、省政府案頭。

“這項工程于去年8月底全面開工,今年汛前如期完成主體建設。”省水利廳水利工程建設處副處長徐勝說,老湖區南排泄洪能力從210立方米每秒躍升至450立方米每秒,東平湖調蓄黃河、大汶河來水能力顯著增強。

守護黃河安瀾,還有更進一步的行動——現代水網建設。

作為全國首批、黃河流域首個國家省級水網先導區,山東以聯網補網強鏈為重點,加速構建省級水網大動脈。“十四五”以來,年均治理中小河流超500公里,累計除險加固病險水庫水閘894座,全省洪澇受災人口、倒塌房屋、直接經濟損失較“十三五”分別下降95%、98%、96%。

大河奔涌,氣象萬千。面向“十五五”,山東將錨定“在推動黃河流域生態保護和高質量發展上走在前”目標定位,充分發揮山東半島城市群龍頭作用,與沿黃省份一道唱好新時代黃河大合唱,扎實推動黃河重大國家戰略落地達效,努力讓黃河成為造福人民的幸福河。

(大眾新聞記者 劉兵 張文婷)

來源:大眾新聞·大眾日報

編輯:張永超 王譽林 李婕寧

一審:賈春毅

二審:孫瑞永

三審:管延會