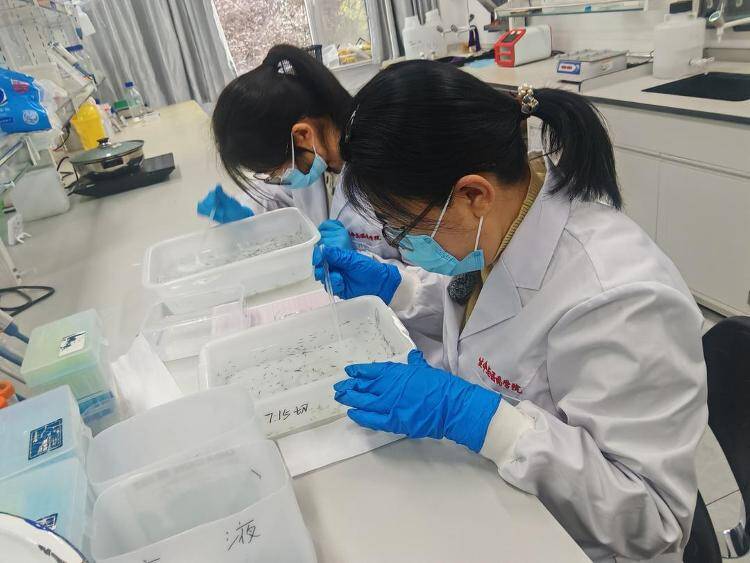

“所有渦蟲片段100%存活,再生過程圖像完整,樣本固定達(dá)標(biāo)。”今天,山東理工大學(xué)生命與醫(yī)藥學(xué)院的實驗室里,曹忠紅教授看著從太空歸來的渦蟲樣本,很是欣慰。“此次實驗首次獲取了渦蟲空間再生圖像信息,并實現(xiàn)了渦蟲空間再生不同時間節(jié)點樣本的保存。”

4月24日,48段渦蟲片段隨神舟二十號載人飛船升空。11月14日,隨“神舟”安全回家。

渦蟲是古老的物種之一,生命歷程已超過5.2億年,被切斷后可再生,是研究再生、抗衰等一系列問題的有效模型生物。曾有科學(xué)家在實驗中把一條渦蟲切成279份,一周后每段都再生成了一個完整的渦蟲。

此次太空實驗的渦蟲樣本來自沂源縣。它們均經(jīng)過層層篩選:體長須在8至10毫米之間,要有清晰的雙眼點,健康且活潑。選定的渦蟲被切成頭、中、尾三段后,還要優(yōu)中選優(yōu)。

2022年,曹忠紅領(lǐng)銜申報的“空間微重力和輻射環(huán)境對渦蟲再生的影響及作用機(jī)制探索”項目獲批立項。此次渦蟲空間再生實驗,為國內(nèi)首次開展。

項目團(tuán)隊設(shè)計了周密的實驗方案:在飛往空間站的路上,經(jīng)過特殊處理的渦蟲樣本處于休眠狀態(tài),在抵達(dá)空間站生命生態(tài)實驗柜的小型通用生物培養(yǎng)模塊后被“喚醒”。“一、三、五天屬于渦蟲再生的關(guān)鍵時期,我們設(shè)計在這幾個特定時間點對渦蟲樣本自動進(jìn)行樣品固定,渦蟲基因和蛋白質(zhì)在修復(fù)過程中的表達(dá)狀況就能在太空中被定格。通過地面指令,完成樣品圖像采集、自動換液和樣品固定,并及時下傳數(shù)據(jù)。”曹忠紅說。

地面實驗室的“對照組”也以1:1復(fù)刻的流程同步進(jìn)行,以期獲得空間復(fù)合環(huán)境與地面對比實驗下渦蟲再生過程中關(guān)鍵時段的差異基因圖譜。

把渦蟲送上太空并不算難,難的是樣本能“活下來、測得到”。

首先要攻克“太空房子”的設(shè)計難題。活的生命對生存環(huán)境要求比較高,而空間站空間有限、環(huán)境復(fù)雜,且所有操作都需地面遙控完成。“光是渦蟲芯片,項目團(tuán)隊就改了數(shù)版。”曹忠紅回憶,團(tuán)隊先讓渦蟲在“裸盒”中存活,再逐步銜接自動化控制系統(tǒng),每一次調(diào)整都要經(jīng)過多次測試。為了應(yīng)對上行時的劇烈震動,防止攜帶的營養(yǎng)液、固定液泄露,項目團(tuán)隊反復(fù)開展力學(xué)測試,前前后后折騰了一年多,才達(dá)到空間站“零失誤”的要求。

其次是實驗流程的精準(zhǔn)把控。在軌期間,地面團(tuán)隊實時運控實驗進(jìn)度,根據(jù)空間站傳回的圖像調(diào)整參數(shù)。

“目前,我們正在進(jìn)一步確立后續(xù)樣本分析的實驗體系,確保走通全流程后,啟動太空渦蟲樣本分析,爭取早日獲得進(jìn)一步成果。”曹忠紅說。

(大眾新聞記者 楊淑棟 王麗 報道)

來源:大眾日報·大眾新聞

編輯:李婕寧 李新花

一審:賈春毅

二審:孫瑞永

三審:管延會